人相占い

手相の歴史(西洋手相術と東洋手相術)

手相の起源

手相の起源は、およそ3000~5000年前の古代インドとする説が有力です。 インダス川のほとりにモヘンジョ・ダロやハラッパーなどの古代都市を築いた民族は、手をみて何らかの判断をする鑑定術を行っていたようです。

古代インドで発祥した手の鑑定術は、西はメソポタミア、東は中国へ伝わり、西洋手相術、および、東洋手相術としてそれぞれ発展していきます。 日本には、西洋手相術と東洋手相術が、それぞれ伝わっています。

西洋手相術の発展

手のひらには神の意志が印されてる

まず、西洋手相術の発展についてみていきましょう。

古代インドから西方へ伝わった手の鑑定術は、メソポタミア、エジプト、中近東を経て、 ギリシャ、ローマ、ヨーロッパ世界へと広がりながら手相術として発展してきます。

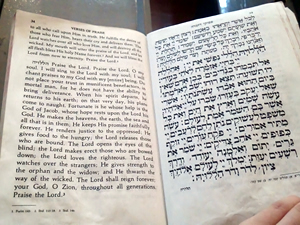

旧約聖書のヨブ記には 神は人の子にその務めを知らせるために、その手のひらに印(しるし)を置きたまえり

という記述があります。

旧約聖書の時代には、手のひらには神の意志が印されてるという意識があったことがうかがえます。

紀元前10世紀にイスラエル王国の第3代国王であったソロモンは、手相に詳しかったようです。 ソロモン王の人差し指の付け根には、リング状の線があったと伝わります。

この相は現代の手相において「ソロモンの環(わ)」と呼ばれています。 手相に「ソロモンの環」を持つ人物は、知恵があり尊敬を集めるリーダータイプとされます。

古代~中世ヨーロッパ

古代ギリシャでは、手相術が研究されました。 紀元前4世紀の哲学者で「万学の祖」と呼ばれるアリストテレスは、観相学の一環として手相についても研究しています。

ヨーロッパ世界では、ルネサンス期に手相が発展します。 それらは、やがて現代につながる西洋手相術の基礎となっていきます。

中世になるとローマ教会の教理に反するために手相は圧迫されますが、15世紀以降には再び注目されます。 ドイツで活版印刷が発明されると、手相に関する書物が出版されてヨーロッパにおける手相への関心も高まります。

近代ヨーロッパから日本へ

19世紀にはフランスのデパロールやダルバンチーニ、20世紀にはイギリスのキロやベンハムが手相を科学的に研究した書物を残しています。

これらの書物は、西洋手相術として近代の日本に伝わります。 日本に西洋手相術が伝わったのは、明治時代から大正時代とされます。

東洋手相術の発展

中国において観相術の一環として発展

次に、東洋手相術の発展に目を向けてみましょう。

古代インドから東方へ伝わった手の鑑定術は、中国において 顔相や体格なども含めた観相術の一環として発展していきます。

春秋時代(紀元前770年~紀元前403年)には、 東周の叔服(しゅふく)、姑布子卿(こぶしけい)などが観相術の一環として手相術を扱ったようです。 姑布子卿が同時代の人物である孔子を観相したエピソードが伝わっています。

中国では、宋代の陳希夷(ちんきい)や明代の袁忠徹(えんちゅうてつ)による研究の積み重ねから、 顔相や手相についてまとめられた『神相全編』という書物が編纂されました。

中世中国から日本へ

宋代に編纂された『神相全編』は、海を渡り日本へも伝わります。

江戸中期に観相家として活躍した水野南北(みずのなんぼく)は、初期のころには『神相全編』を熟読して観相術を学んでいます。 その後、彼は自らの実体験に基づく研究を加えた南北相法を確立しました。

日本には、西洋手相術と東洋手相術が、それぞれ伝わっています。 西洋手相術で感情線・知能線・生命線と呼ばれる線は、東洋手相術では天紋・人紋・地紋と呼ばれるなど、線や丘の呼び名も異なります。

現代の手相

現代の日本における手相は、西洋手相術を基礎にしたものが主流と言えるでしょう。 手のひらの線は感情線・知能線・生命線・運命線・太陽線と呼び、 手のひらのふくらみは木星丘・土星丘・太陽丘・水星丘・金星丘・月丘・火星丘・地丘と呼ぶのが一般的です。

一方で、一部には東洋手相術の手法も用いられています。 例えば、男性と女性でみる手を変えたり、先天運と後天運でみる手を変えるのは、東洋手相術でみられる鑑定方法のひとつです。

手相術は、手のひらの線をみる掌線術と、手指の形状をみる手型術に大きく分類することができます。 手のひらの線をみる手相占いがよく知られますが、手相鑑定の際には線だけではなく手指の形状も重視されます。

左右どちらの手をみるかについては、男女を問わず利き手に関係なく両手を比較しながら観相する方法が主流となっています。